Por: Jose Sosa

En colaboración con la Asociación de Estudiantes de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, UPRRP

To read this post in English, click here. Esta es la primera de tres partes en una serie donde explicamos cómo funciona la economía de Puerto Rico.

Parte 1: La importancia del Intercambio

Antes de empezar: relax. No te vamos a hablar de la deuda, ni de la Junta, ni de los partidos. En esta serie te vamos a explicar, de manera simple y directa, lo básico de cómo funciona nuestra economía (sin sentir que estamos en una clase de universidad). Te advierto, esta serie de posts es un poco larga, pero vale la pena leerlo e informarse. Con esto dicho, empecemos explorando lo que es una economía (por si se te olvido todo lo que te embotellaste para tu examen final). Lo primero que vamos a mirar es el intercambio y su importancia dentro de una economía.

¿Intercambio? ¿O sea, toma un dólar y dame una medalla?

Exacto, saltamonte. Hay muchos tipos de intercambio, pero los más usuales en nuestras vidas son: (1) trabajar a cambio de dinero (AKA ‘generar ingresos’) y (2) gastar dinero a cambio de nuestras necesidades básicas: ropa, comida, casa, Netflix (AKA ‘consumir’).

En una economía de mercado como la de Puerto Rico, hay dos participantes claves que intercambian constantemente: individuos y compañías. Aunque no lo creas, una economía es simplemente el flujo continuo de intercambios entre individuos y compañías, alternándose entre generar ingresos y consumir.

Empecemos visualizando este volumen de intercambios como un ‘flujo circular económico.’

¿Flujo circular económico? Me estoy asustando…

Tranqui. Ese término suena complicado, pero literalmente significa un “círculo que se mueve constantemente.”

En este flujo circular, servicios y productos son intercambiados por dinero, el cual luego es intercambiado por otros productos y servicios, de manera circular.

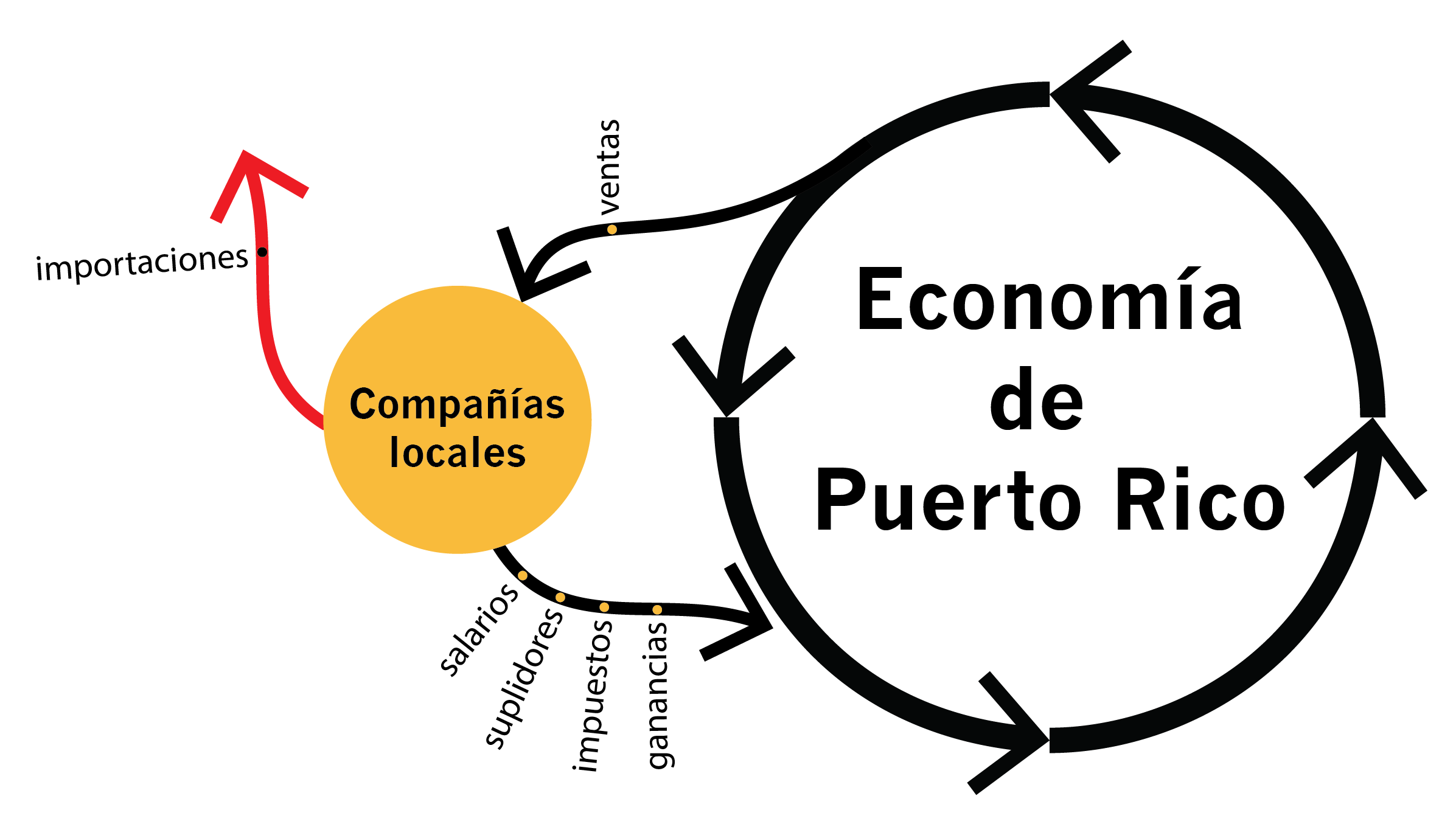

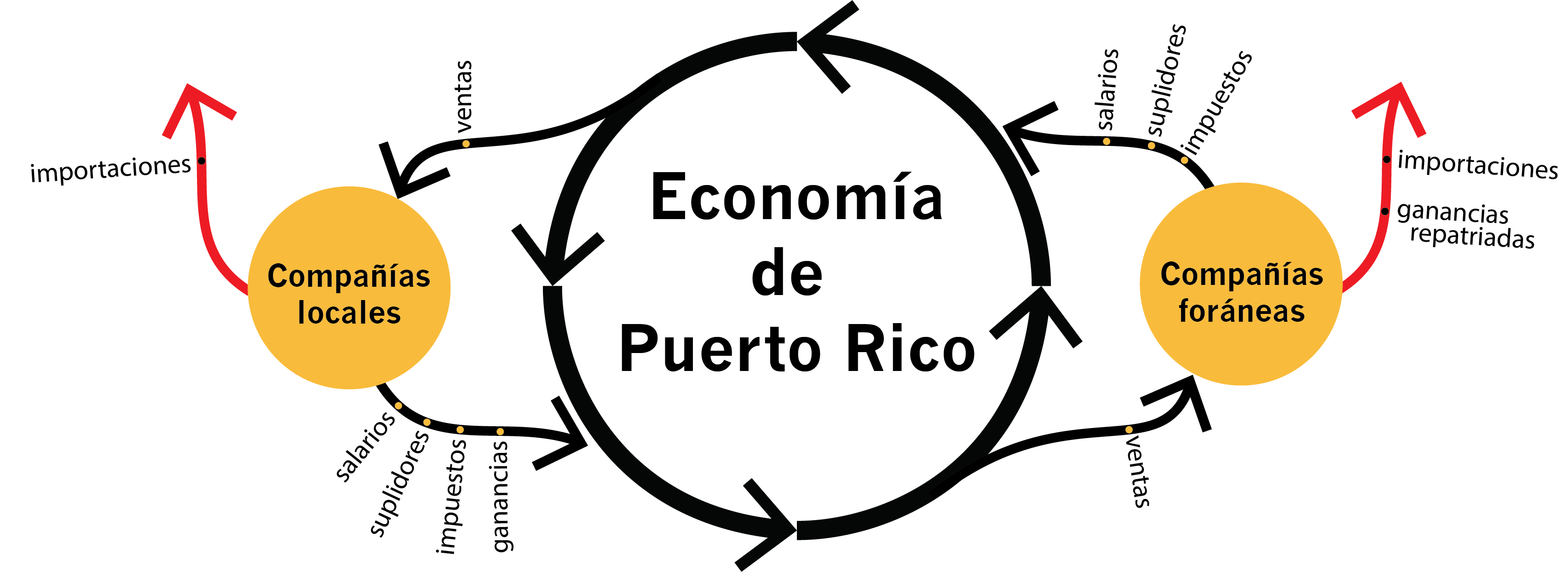

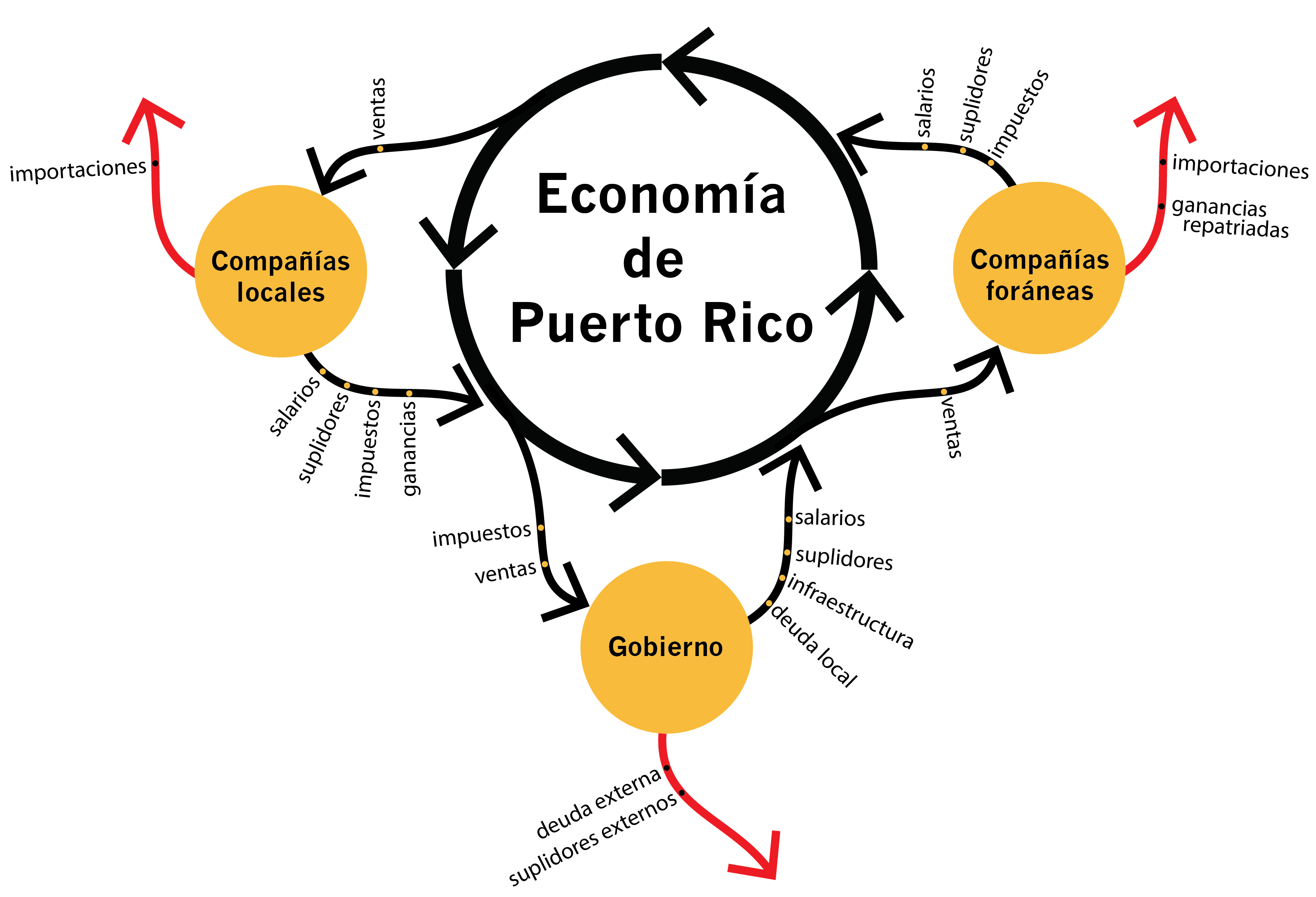

El círculo tiene tres personajes principales: (1) las compañías locales, (2) las compañías extranjeras, y (3) el gobierno. Cada personaje, a través de los diferentes intercambios en los que participa, contribuye a que el dinero fluya a través de la economía (flechas negras,). Como veremos, a veces ciertos tipos de intercambio resultan en que salga dinero de la economía (flechas rojas), mientras otros tipos de intercambio resultan en que entre dinero a la economía (flechas verdes). Miraremos lo que entra a la economía en la Parte 2. Por ahora, veamos los tipos de intercambio realizado por cada una de estas tres partes, empezando con las compañías locales.

Las compañías locales son aquellas cuyo dueño es residente de Puerto Rico (restaurantes, barras, tiendas y la oficina del dentista que no vas hace un año, entre muchas otras). Al igual que los individuos, las compañías también consumen. Por ejemplo, si soy una barra en Viejo San Juan, “consumo” al pagarle a mis empleados, pagar la renta y comprar el alcohol que luego voy a vender. El único problema es que muchas de estas compañías importan la mayoría de su mercancía de EE.UU., so el dinero se gasta afuera.

Añadamos ahora a nuestro segundo jugador principal en la economía local, las compañías extranjeras.

Aquí estamos hablando de compañías como Walgreens, Walmart, McDonald’s y Burger King; mayormente negocios de Estados Unidos que operan en la isla. Así como las compañías locales, estas compañías foráneas también importan mucho de su mercancía y suplidos, lo cual es dinero que se va de la economía boricua. Pa’ colmo, por el hecho de que los dueños son foráneos, las ganancias que estas compañías reparten a sus dueños también es dinero que se va de la Isla, también conocido como ganancias repatriadas.

Nuestro tercer jugador principal es el gobierno.

El gobierno genera ingresos recolectando impuestos a cambio de proveer servicios esenciales para el público (policía, bomberos, hospitales y escuelas públicas, etc.). Luego consume dinero al pagarle a todos los empleados y suplidores necesarios para ofrecer los servicios antes mencionados. Sin embargo, algunos de sus gastos de consumo son pagos a suplidores foráneos, al igual que a los famosos bonistas foráneos, y esto es dinero que no fluye de nuevo hacia la economía boricua.

Como podemos ver, paaal del dinero que fluye a través de nuestra economía se va de la isla de una forma u otra. Esto es problemático por dos razones. La primera es que, por una cosita llamada el efecto multiplicador (volvemos a esto en un segundito), por cada $1 que sale de la economía, usualmente $2 o $3 de potencial actividad económica se pierde. Segundo, si vemos nuestra economía como una piscina inflable que pierde agua, queda claro que si no te apuras y buscas alguna forma de echarle más agua a la piscina, pronto se te va a quedar vacía. Veamos, poco a poco, por qué no hemos resuelto el problema, empezando por el efecto multiplicador.

¿El efecto multiplica-qué?

El efecto multiplicador es simplemente el impacto acumulado que tiene $1 en la economía mientras es gastado una y otra vez. AKA: tú usas el dólar pa compra una medalla. La dueña de la barra usa ese mismo dólar pa comprar un pedazo de pizza en la cantina. El dueño de la cantina usa el mismo dólar…you get the picture.

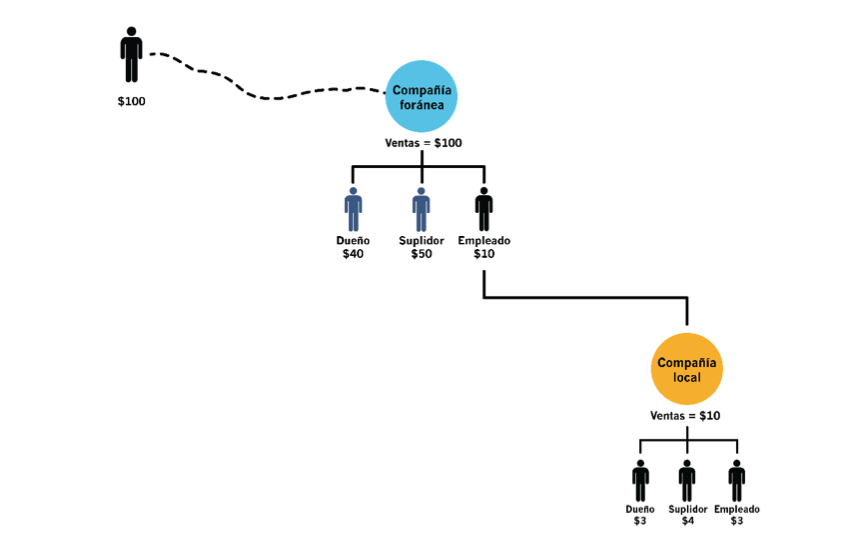

Este efecto nos puede enseñar sobre la importancia no sólo de tener más compañías locales, sino también más suplidores locales. Por ejemplo, si gastas $100 en una compañía foránea como el H&M del Mall of San Juan, pasa esto:

En este caso, el empleado que vive en la isla le tocaron $10 de esos $100. Él se fue pa’l Hamburger a comer y fomentó la economía local. PERO $90 de los $100 que gastaste se van de Puerto Rico porque el dueño y suplidor viven fuera. Not good.

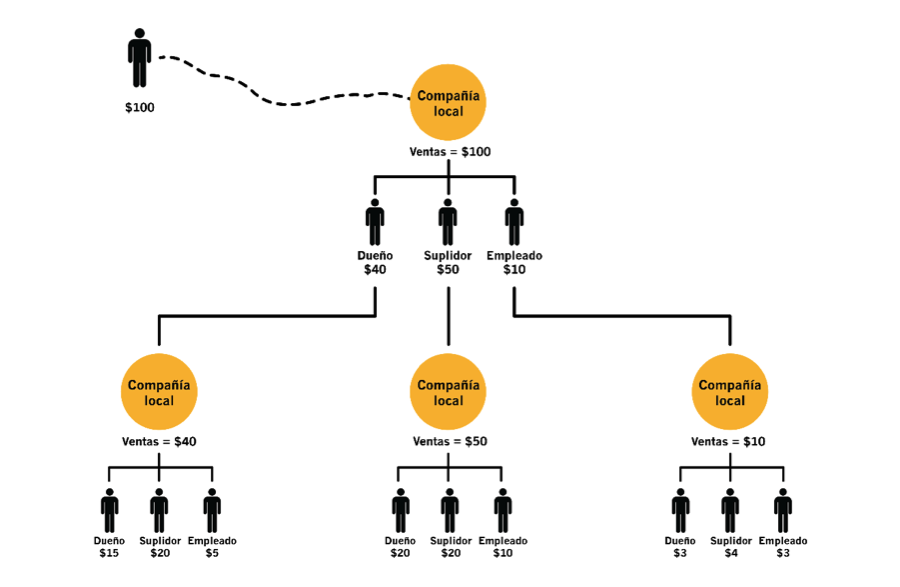

Ahora, si gastas esos mismos $100 en una compañía local con suplidores locales , pasa esto:

En este caso, los $100 se distribuyen entre dueño local, suplidor local, y el empleado, quienes volverán a gastar ese dinero dentro de la economía local, creando aún más intercambios y más actividad económica dentro de la Isla.

Ok…ya me cansé. Necesito un break.

No te preocupes que ya terminamos.

En esta primera parte de nuestra serie, hemos visto cómo hay dinero saliendo de nuestra economía en forma de pagos a suplidores foráneos, ganancias repatriadas, y pagos a bonistas foráneos. También aprendimos a apreciar cada vez que nos entreguen un billete to gastao’, gracias al efecto multiplicador. Ahora, es probable que te estés preguntando, si hay tanto dinero saliendo, ¿cómo es que nuestra ‘piscina económica’ no se ha vaciado ya? Chequéate la segunda parte de esta serie para entender cómo Puerto Rico logra mantenerse a flote.

Sobre el autor: Jose es asociado en una firma de inversiones local. Decidió escribir sobre la economía para educarse a él y a los demás jóvenes sobre este tema tan importante en nuestros tiempos. Tiene 28 años y vive en San Juan.

Fuentes

Dietz, James. 2003. Puerto Rico: Negotiating Development and Change. Boulder: Lynne Rienner.

Puerto Rico Planning Board. 2015. Statistical Appendix, Economic Report to the Governor. San Juan: Commonwealth of Puerto Rico, Office of the Governor.

_______. 2015. Balance of Payments. San Juan: Commonwealth of Puerto Rico, Office of the Governor.

Susan M. Collins, Barry P. Bosworth, and Miguel A. Soto-Class, editors. 2006. The Economy of Puerto Rico: Restoring Growth. Brookings Institution.

Machlup, Fritz. 1965. International Trade and the National Income Multiplier. Princeton University